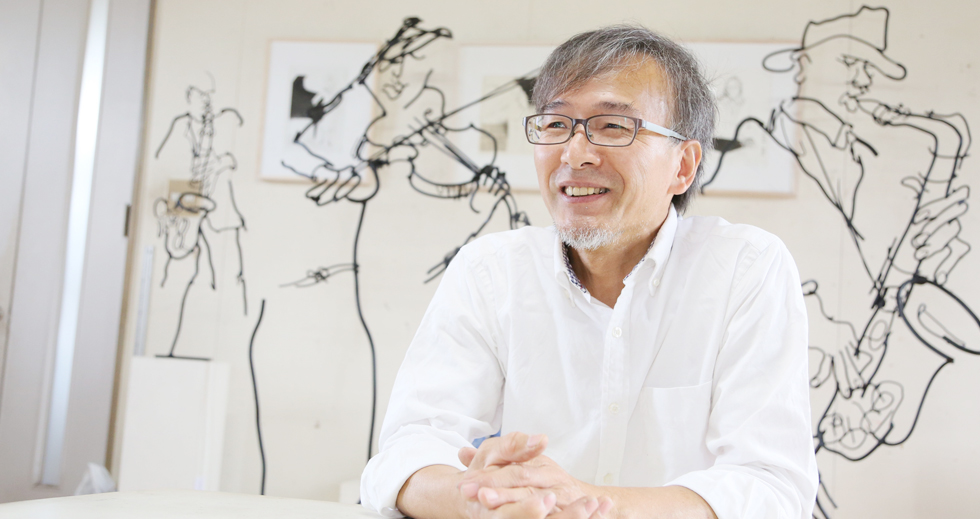

それは黒一色の、硬い鉄筋であるはずなのに、いまにも動きそうな生命力に溢れる柔軟な線である。耳を澄ませば、ジャズのメロディーも聞こえてきそうだ。この「鉄筋彫刻」の作者は鳥取市在住アーティスト、徳持耕一郎隊員。太さの異なる鉄の棒を自在に操り描く、独自の手法を生み出した、世界的に活躍する造形作家である。

1993年から、ジャズ専門誌「スイングジャーナル」で巻頭扉のレギュラーイラストを担当。

2009年、ウォルトディズニーの依頼で4点の作品を製作。

LAのコンサートホール内、ミュージアムショップのウインドウを飾る。

2003年、竹内まりやさんの依頼で、山下達郎さんの鉄筋像を製作。

2016年、書家・紫舟さんとのコラボで、平面の書を鉄筋彫刻によって立体的に表現。ミラノ万博日本館に展示されると「影に精神性を感じる」と好評を博す。

徳持隊員のアーティストとしてのルーツを探ると、小学5年生までさかのぼる。ちょうど校門の近くにあった郵便局。友だちと一緒にはじめた切手収集が趣味だった。

「当時は1枚5円くらいで買えたから、お小遣い500円だと、新しい切手が十分に買えたんですね。その中で、すごく綺麗だと思ったのが、葛飾北斎の大波の切手」そんな小さなアートが、今思えばアーティストへの入口だった。

中学・高校とアートとは深く関わらないまま、徳持隊員は地元の大学の工学部に入学。建築家志望だった。当時は版画がブームで、元来の浮世絵好きから美術系サークルに参加。アート熱が再燃した。自身の授業にはほとんど出席せず、図書館で美術関連の書物を片っ端から読みあさる日々。ついに関連書を全部読破すると、卒業を待たずに東京へ。美術学校に進んだのだ。

選んだ学校は、デッサンが抜群にうまい生徒だらけ。基礎を勉強していなかった徳持隊員は、渋谷にあるヌードデッサンの研究所で、夜な夜なデッサンの勉強に励むことになる。さらに「同級生たちと競い合うには、本物をちゃんと観たい!」と、わずかなお金をにぎりしめて、夏休みの1ヶ月間、ヨーロッパに出かけた。この体験が今の自分の基礎になっているといい、4年後、社会人になって再びヨーロッパへ。「現地の歴史を勉強し、大好きな浮世絵を通して日本と対比してみる」という確固たる視点を持っての旅だった。

東京でグラフィックデザインの仕事をやりながら、各美術展に出品していた徳持隊員。年に3~4回出品しても全滅という結果が続いていた。そこで「日本がダメなら海外だ!」と切り替え、ヨーロッパの展覧会へ出品する。当時の作品は、カラフルな抽象版画。「郵便でヒョイッと送れるサイズ」だったのだ。すると、ドイツやハンガリーなどの美術展に次々入選。国内でも入選が続くようになっていった。

そんなある日のこと、「ニューヨークで展覧会をやらないか」と日本のギャラリーから誘いを受けた。それはもう夢のような出来事だった。

「結果は、良かったともいえるし、散々だったともいえます」というその真意は、作品が売れて飛行機代くらいになったのが良かったこと。では散々だったこととは。

「お前のオリジナリティはなんなのか」と、毎日のようにいろんな人からいわれたことだ。あるニューヨーク在住の日本人からは「〇〇に似ている」ともいわれた。

悶々と悩んだニューヨークの夜は、3週間毎日、ジャズクラブを渡り歩いていた。すると自然に、テーブルにある紙ナプキンを手に取って、ミュージシャンの姿をスケッチするようになっていた。1989年のことだった。

東京から地元鳥取に拠点を移していた1993年、県庁の真ん前に県民文化会館がオープン。そこには大きな展示室があったことから「展覧会をやろう!」と決めた。作品は、グラフィック系のポスター50枚をメインに、版画も展示することにした。ところが、全ての作品を壁に架けてみると、真ん中の空間がぽっかりと空いていたのだ。

そんなところに、鉄工所の息子という友人が「これ僕がつくったんで。隅っこにでも置いてもらえませんか」とやって来た。クニャッとした鉄の椅子を見て「あっおもしろいな!」と感じると、直ぐにその友人にスケッチを渡し、トランペットとベースの2作品を完成させてもらった。

ニューヨークでの体験と、鉄との出会いがひとつになって、独自の「鉄筋彫刻」が誕生しようとする瞬間だった。最初のトランペットとベース以降は、鉄筋の溶接から研磨まで全て自身の手による製作である。

徳持隊員の作品は、銅版画しかり、そして鉄筋彫刻しかり、日本固有の「線」のアートだ。「西洋の塊の彫刻に対して、日本固有の線だけで立体的に表現できないものか」と挑戦が続いている。

徳持隊員にとって「線」こそが、原点であり極致なのである。