植田正治は、1913年(大正2)3月27日、鳥取県西伯郡境町(現在の境港市)で、履物屋の次男として誕生しました。長男が夭折したため、跡取り息子として溺愛されて育った少年時代、絵を描くことが得意で、洋画家になることが夢でした。写真に熱中したのは旧制中学時代。5年生のときに撮ったセルフポートレートはフォトモンタージュ風で、後の代名詞となる『演出写真』そのものでした。

卒業後は、画家を目指そうと、美術学校の入学案内書を取り寄せましたが、「絵描きで食べていけるはずがない」と両親は猛反対。高級な舶来カメラを買うことを条件に、夢を断念しています。

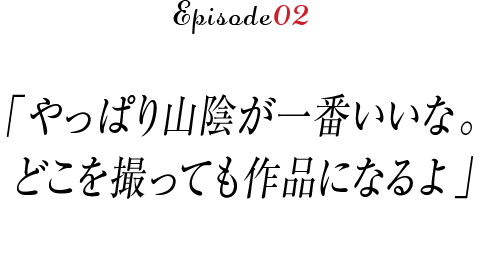

東京のオリエンタル写真学校で学びながら、日比谷の写真館で修業した植田は、19歳で帰郷すると実家の2階で写真場(後の植田カメラ)を開業。白い洋館風のモダンな外観のスタジオには、自然光で撮ることが当たり前だった時代に、最先端のライトを導入し、「夜でも写真を撮ってくれる写真館」として、大変評判になりました。

結婚したのは、22歳のとき。美しい妻・紀枝をモデルに家族写真を多く撮って、愛妻家のイメージが強い植田ですが、実は、夫婦げんかもしょっちゅうだったのだそう。

「父は、写真館が忙しくてもお構いなしに、自分の写真を撮りに出て行くから、母がシャッターを切ることになる。夜、写真の修正をするために並んで仕事をしていると、決まって口ゲンカがはじまるわけですよ」と当時を振り返る亨氏。そんな夫婦の光景も、なんだか微笑ましい。

洗練された演出力が際立つ植田の家族写真はどこかユーモラスであたたかく、幸せのオーラを感じずにはいられないのです。

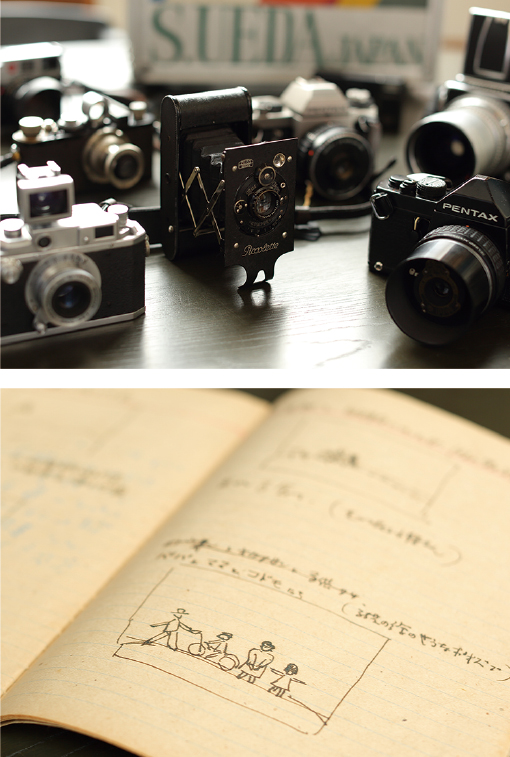

亨氏が、父・正治の遺品の中から見つけた、表紙に「作画計画ノート」と題された昭和24年頃のノート。

開かれたページは『パパとママとコドモたち』の絵コンテである。