『日本最強の城スペシャル第10弾~一度は行きたい絶景の城~』

『日本最強の城スペシャル第10弾~一度は行きたい絶景の城~』(2022年元日、NHK新春特集)で、最強の城に選ばれた米子城。

お城そのものは取り壊されてなくなっているのに、なぜ?

それは「絶景の城」というのがポイント。

このとき最も注目されたのは、天守台から見ることのできる

「ダイヤモンド大山」の息を呑むほどの美しさでした。

毎年2月20日頃と10月20日頃の2度、気象条件の整った朝、城山頂上の天守台から見ることのできる日の出の瞬間。遥かにそびえる大山のてっぺんから太陽がダイヤモンドのように輝いて見える自然の芸術です。

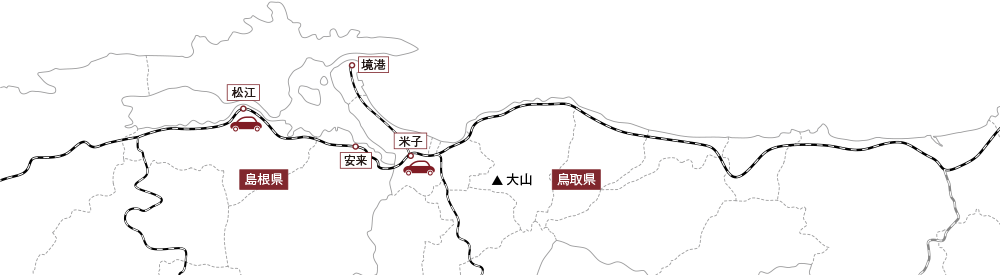

◎出雲市営業所 TEL:0853-21-8193

◎西日本予約センター TEL:0088-24-4190

米子市内観光に便利な米子市循環バス「だんだんバス」はコチラ

今回ご紹介するのは、天守台から眺める大山ではなく、城山の足元に広がる町並みの存在。パッと目を惹く派手さはないし、観光地化もあまり進んではいないのですが、知らなくてただ通り過ぎてしまうには、あまりに惜しい! なぜなら、米子城が完成したときの約400年前の町割りがほぼそのままの形で残っていたり、他所ではあまり見られない珍しい風習が伝承されていたり、立派な町家が今どきの飲食店になっていたり。江戸から明治・大正・昭和、そして令和まで、それぞれの時代が混在するどこか不思議な雰囲気が、一周回って新しいと感じさせてくれるエリアなのです。

現在の地に米子城が完成したのは、慶長7年(1602)、駿府国(静岡県)から入った中村一忠が初代米子藩主となった2年後でした。その後、城主は加藤氏へと引き継がれますが、その後の継承は認められず米子藩は廃藩となります。元和3年(1617)、鳥取藩主・池田氏の家老であった池田由之と城主が代わり寛永9年(1632)からは鳥取藩主席家老の荒尾氏が米子城主となり、明治維新までの約240年の間、米子を統治する自分手政治が行われました。そしてついに、米子城は荒尾氏から藩庁へ引き渡され、明治4年(1871)に廃城。その後、建物のほとんどが売却され、全国の多くのお城と同様に解体。石垣を残すだけになったのです。

国史跡

米子城跡

国史跡

米子城跡中海に張り出した標高約90mの湊山頂上に築かれていた米子城は、山陰随一の名城と称されるほどの壮麗さだったと伝わります。現在、往時の姿をとどめるのは石垣などで、天守台から一望できる絶景に人気が高まっています。

塚と橋地蔵

塚と橋地蔵

出現地蔵

出現地蔵

与太郎地蔵

与太郎地蔵

元々は池田藩主の家臣を務め、姫路から岡山を経て鳥取に入り、江戸時代初期、荒尾氏の要請を受けて米子に移住。藩の御用商人となり船方の総支配人も務めています。米子湊に移入された物資を城下に流通させるためには船越家の許可を得る必要があったところから「判屋船越」と呼ばれました。現14代当主が守るのは明治時代の建物で、江戸時代から続く米子の町家建築の特徴を十分に伝える住宅母屋・東蔵・西蔵・裏門が国の有形文化財。外観からも格式の高さがうかがえます。

元々は池田藩主の家臣を務め、姫路から岡山を経て鳥取に入り、江戸時代初期、荒尾氏の要請を受けて米子に移住。藩の御用商人となり船方の総支配人も務めています。米子湊に移入された物資を城下に流通させるためには船越家の許可を得る必要があったところから「判屋船越」と呼ばれました。現14代当主が守るのは明治時代の建物で、江戸時代から続く米子の町家建築の特徴を十分に伝える住宅母屋・東蔵・西蔵・裏門が国の有形文化財。外観からも格式の高さがうかがえます。  藩主・池田家の国替えに伴い、城下町の将来性を見込んで一旗あげようと野望に燃え、備前国(岡山県)から米子に移住。小間物商から立ち上げ、米屋、質屋、醤油業、土地の開墾などで富みを増やし、因幡・伯耆・出雲を代表する随一の豪商へと駆け上がりました。石垣や天守の修繕費を拠出するなど米子城との関わりが深く、現在、鹿島茶舗の中庭では、米子城の屋根を飾っていた陶器製のシャチホコを見ることができます。

藩主・池田家の国替えに伴い、城下町の将来性を見込んで一旗あげようと野望に燃え、備前国(岡山県)から米子に移住。小間物商から立ち上げ、米屋、質屋、醤油業、土地の開墾などで富みを増やし、因幡・伯耆・出雲を代表する随一の豪商へと駆け上がりました。石垣や天守の修繕費を拠出するなど米子城との関わりが深く、現在、鹿島茶舗の中庭では、米子城の屋根を飾っていた陶器製のシャチホコを見ることができます。

江戸中期、島根県浜田市から米子に移住。幕末に生まれた初代坂口平兵衛が製糸業、製鉄、林業、銀行、貿易、発電事業など手広く営み一代にして巨万の富を築き、米子の産業近代化に大きく貢献。昭和初期、坂口合名会社の本社ビルとして建てられた鉄筋コンクリート造の洋館は米子を代表する近代洋風建築。静かな通りに佇む姿は一際目を惹きます。

江戸中期、島根県浜田市から米子に移住。幕末に生まれた初代坂口平兵衛が製糸業、製鉄、林業、銀行、貿易、発電事業など手広く営み一代にして巨万の富を築き、米子の産業近代化に大きく貢献。昭和初期、坂口合名会社の本社ビルとして建てられた鉄筋コンクリート造の洋館は米子を代表する近代洋風建築。静かな通りに佇む姿は一際目を惹きます。

大正9年創業の老舗。「米子そば」と言える唯一のお店で、天ぷらといえば白イカ一択が常識。創業当時のままの古民家の風情に、鯖の削り節で引いた甘辛のつゆ。情緒溢れる雰囲気が心地いいお店です。

大正9年創業の老舗。「米子そば」と言える唯一のお店で、天ぷらといえば白イカ一択が常識。創業当時のままの古民家の風情に、鯖の削り節で引いた甘辛のつゆ。情緒溢れる雰囲気が心地いいお店です。

国産の玄そばを自家製粉。石臼で挽いた一番粉だけで打つ「野上」と、そばの実を殻ごと挽いて打つ「田舎」の2種類のそばがいただける人気店。年輪を感じさせる木材を使った店内にも老舗然とした趣があります。

国産の玄そばを自家製粉。石臼で挽いた一番粉だけで打つ「野上」と、そばの実を殻ごと挽いて打つ「田舎」の2種類のそばがいただける人気店。年輪を感じさせる木材を使った店内にも老舗然とした趣があります。